「Webサイト制作の後、公開したらそれで完結」という認識はNGです。Webサイトの安定した運用を継続するには、公開後の保守作業が必要不可欠となります。しかし、「Webサイト(ホームページ)保守ではどんな作業をするの?」「自社で出来る範囲は?」といった疑問や不安を感じることもありますよね。

そこで、この記事ではWebサイト (ホームページ) 制作後に行う保守作業の全体像をご紹介します。サーバーやドメインの管理・更新作業などの基本的な内容や、SSL証明書の発行など、安全な運用を継続するための専門的な知識をわかりやすく解説します。

Webサイトの保守を外注するメリットや注意点も取り上げ、よくある質問をQ&A形式にまとめました。

この記事を最後まで読むことで、自社サイトを安全に運用するために知っておきたい保守作業の重要性と基礎知識をしっかりと理解できるはずです。

Webサイト(ホームページ)の保守とは?なぜ必要なのか?

ホームページの制作直後は最新の情報を発信することができ、見栄えが良い状態になっています。しかし、公開後にWebサイトの保守を怠ってしまうと、時間の経過とともに情報の内容が古くなります。動作が重くなり、表示速度が遅くなることも。さらに、セキュリティが脆弱になると、サイバー攻撃などの脅威にさらされるリスクが高まり、顧客や取引先からの信頼を損ねる原因にもなります。

Webサイトを安全に運営し、企業の信頼性を維持するためには、継続的な保守作業が欠かせません。ここでは、Webサイト保守の基本と重要性をわかりやすく解説します。

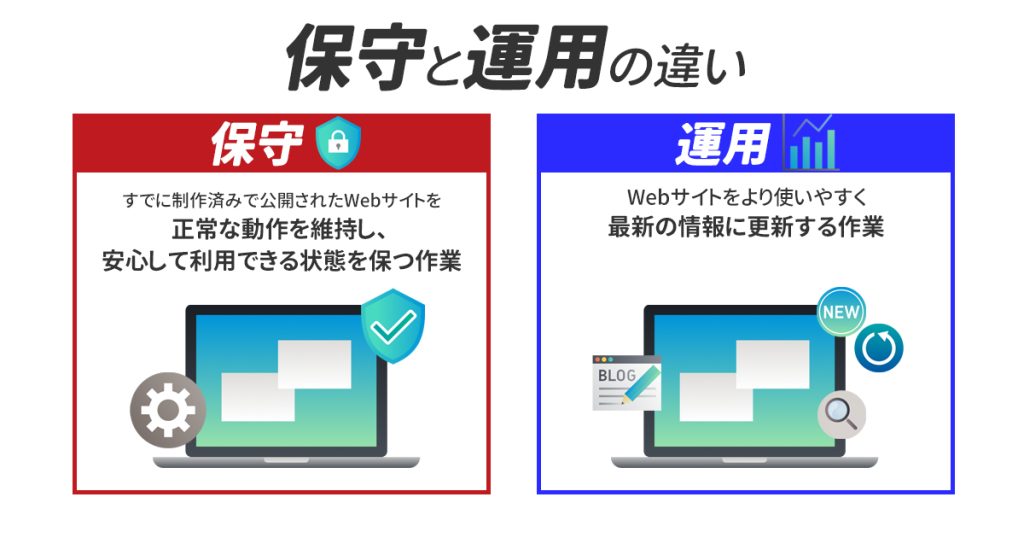

保守と運用の違い

Webサイトの運用と保守はどちらも大切な役割を担っており欠かせない業務であるため、セットで行うことが重要です。保守と運用について、それぞれの特徴や役割の違いを比較すると次の通りです。

| Webサイト保守 | Webサイト運用 |

|---|---|

| ・すでに制作済みで公開されたWebサイトを安全に運用するための業務 ・システムエラーやセキュリティリスクを未然に防ぎ、正常な動作を維持し、安心して利用できる状態を保つこと (表示速度の計測と改善・エラー修正・サーバー監視・SSL証明書・CMS本体とプラグインのアップデート・システム調整や機能改善など) | ・Webサイト運営を通じて行うマーケティング戦略などの集客支援 (SEO対策・MEO対策・コンテンツ改善・Web広告運用・アクセス解析など) ・Webサイトをより使いやすく最新の情報に更新する作業 (記事や「新着情報」の更新など) |

保守作業を怠ると、「ページの表示が遅い」「システムが使えない」といった問題が起こる可能性があります。

一方、運用だけに注力すると不正アクセスなどのセキュリティリスクが高まり、Webサイト全体のパフォーマンスが低下するだけではなく、ユーザーからの信頼を失う恐れがあります。

保守は、Webサイトの基盤を支える重要な役割を担い、安全な運用を維持するために継続的な取り組みが必要です。運用成果を最大化するためにも、しっかりとした保守体制を整えておくことが重要です。

Webサイト(ホームページ)公開後も定期的なメンテナンスが不可欠

インターネット上では検索エンジンのアルゴリズムの変動やアップデートが不定期に行われており、これによって自社サイトの検索順位に影響することがあります。WordPressなどのCMSでサイト構築した場合、本体やプラグインの定期的なアップデートが実施されます。

Webサイト公開後に保守を怠った場合、表示速度の低下やセキュリティリスク、検索順位の変動など、さまざまなリスクをともないます。その結果、ユーザーに見てもらえなくなり、気づかぬうちに離脱してアクセス数が減少し、Web集客で不利な影響をもたらすこともあります。

Webサイト公開後の保守を怠った場合に高くなるリスク

・Webページの表示が崩れる

・古いプログラムが原因でシステムの機能が正常に動作しない

・セキュリティが脆弱になり、情報漏洩や不正アクセスの危険が高まる

このような事態を未然に防ぐためには、保守業務の一環として定期的なメンテナンスが必要不可欠となります。

たとえば…自社サイトが次のような状態に陥っている場合は要注意!

・Webページの表示速度が遅く、完全に開くまでに時間がかかるようになった

・スマホやタブレットだとレイアウトが崩れていて閲覧しづらい

・お問い合わせフォームなどのシステムが正常に動作しなくなった

・掲載された内容が古く、最終投稿日が数年前の日付になっていて更新が止まっている

この中でどれか1つでも当てはまるものがあった場合、顧客や取引先からの信頼を失うだけにとどまらず、検索エンジンからの評価が下がり、SEOの観点からも不利になります。

GoogleではUX (ユーザー体験) を重視する傾向にあるため、Webサイトの保守・管理が行き届いていない場合は「価値が低い」と見なされ、検索順位にも大きく影響します。

定期的・継続的に保守作業を行うことでWebサイトが見やすくなり、表示速度が改善され、ユーザーがストレスなく快適に閲覧できるようになります。また、最新情報に更新することで顧客や取引先からの信頼性が高くなります。メールフォームのシステム不具合を解消することで、お問い合わせ数を増やし、顧客からの意見を反映できるため、より良い商品やサービスを提供できるようになります。

自社サイトを閲覧した人に「また訪問したい」「この会社なら信頼できる」と感じてもらうためには、定期的・継続的な保守は欠かせません。Webサイトの保守は顧客や取引先との信頼関係を築き、ブランド価値を高めるための大切なプロセスと言えます。

定期的・継続的に行う、保守作業の具体的内容

・CMS本体とプラグインのアップデートを実施する

・データのバックアップを取る

・レンタルサーバーと独自ドメインの更新の確認と支払い手続きを行う

・セキュリティスキャンを実施する

・24時間体制のサーバー監視でWebサイトの安全を維持する

・システムの動作確認・点検・調整・機能改善など適切に対応する

このようにメンテナンスを定期的に行うことで、Webサイトの安全性と信頼性を保ち、安定した運用を長く続けることができます。

最長1ヶ月!?よくありがちな障害や緊急トラブルの事例と復旧までの平均時間

Webサイトの運営を継続するにあたっては、セキュリティ上のさまざまなトラブルがつきものです。

どれだけ迅速に対応できるかによって、今後起こりうる損失を大きく左右することとなります。

よくありがちな障害や緊急トラブルの事例

・Webサイトが突然表示されなくなった

・IDとパスワードを入力してもログインできない

・フォームから送信されたメールの内容が届かない

・Webサイトの一部または全部が改ざんされ、別の内容に書き換えられた

・不正アクセスの被害を受けた

・サイバー攻撃が発生し、システムが正常に機能しなくなった

このように、すぐに解決できそうな小さなトラブルから、完全復旧までに数時間から数日かかる大規模なトラブルまで多種多様です。

復旧までの平均時間の目安

| 障害の程度 | 具体的な内容・状態 | 復旧までの平均時間の目安 |

|---|---|---|

| 軽度 | ・レイアウトやデザインの表示崩れ ・リンク切れ ・メールフォームの文字化け ・表示速度の一時的な低下 ・プラグインの動作不具合 | 数時間 ~ 1日程度 |

| 中度 | ・Webサイトが表示されない ・ログインできない ・管理画面のみエラー表示 ・フォームやシステムの動作不良 ・外部サービスとの連携ができない ・一時的なデータベース障害 ・SSL証明書の期限切れ | 半日 ~ 2日程度 |

| 重度 | ・Webサイトの改ざん ・データ破損・消失 ・ウイルス感染 (マルウェアなど) ・不正アクセス ・サイバー攻撃 ・ドメインの有効期限切れ (更新忘れ) で第三者にドメイン権限が奪われる | 最短1日 ~ 1週間程度 ※サイバー攻撃の場合、1ヶ月以上かかるケースもある |

特に、ウイルス感染やサイバー攻撃、WordPressサイトの改ざんは、完全復旧までに長引くケースが多いです。保守契約の業者選びの際には、「緊急事態発生時にスピード重視で適切な対応ができるか」が重要な決め手となります。

Webサイト(ホームページ)保守の具体的な作業内訳を説明

Webサイト(ホームページ)の保守と一口に言っても、その作業内容は多岐に渡り、主に以下のようなジャンルがあります。

| ・ドメイン関連の保守・管理 (契約更新・支払い など) ・サーバー関連の保守・管理 (契約更新・支払い・スペックの変更 など) ・ホームページ関連の保守・管理 (サイト運用・契約更新・支払い など) ・SSL証明書の保守・管理 ・その他の保守・管理 (API接続・ECサイト など) |

ここでは、自社のWebサイトを安全に維持・運用するために行う保守作業の具体的な内容について、わかりやすく解説します。

ドメイン関連の管理

ドメインとはインターネット上に存在する住所のような役割を果たしています。具体例を挙げると「example.com」「abcxyz.co.jp」など、Webサイトの所在地をわかりやすく伝えるために、覚えやすい文字列や企業名が使われることも多いです。

ドメインの管理をおろそかにするとWebサイトの閲覧に支障をきたし、正しく表示されなくなる場合があります。さらに、第三者にドメインの所有権を奪われてしまうと、自社での運用や管理が困難になる恐れもあります。

ドメイン関連の保守で行う作業

・契約状況の確認と更新日の管理

・登録情報 (所有者情報・連絡先など) の定期的な確認

・メール設定やサブドメイン管理などDNSレコードの保守

・ネームサーバー設定の確認

ドメインの保守

ドメインの保守とは、ドメイン情報やDNS設定の整備などの作業を通じて、多くのユーザーに安定したアクセス環境を維持する作業全般を指します。

・サーバーのIPアドレスを変更する際にDNSレコードの更新作業を行う

・メールサーバーの設定を管理する

・セキュリティを強化するために二段階認証 (二要素認証) を導入して、メインレジストラのアカウントを保護する

「DNSレコード」とは

ドメイン名とIPアドレスを結びつけるために設定される数値や文字列の組み合わせによるDNS(ドメインネームシステム = インターネット上で使われる「住所録」のような仕組み)の情報。

「二段階認証 (二要素認証) 」とは

Webサイトにログインする際に、パスワードとSMS認証コードなど、2つの異なる要素で本人確認を行う仕組み。

不正アクセスや管理者情報の漏洩などのセキュリティトラブルが発生すると、自社サイトで使っていたドメインが乗っ取られるリスクがあるため、ドメインの保守を定期的に行い、万全な保守体制を整備しましよう。

ドメインの契約更新・支払い

ドメインには有効期限が設定されています。ドメイン業者が指定する契約期限、または入金締切日までに更新手続きを済ませておかないと、そのドメインは使えなくなります。

契約更新のし忘れによるドメイン失効を防ぐためにも、契約更新のスケジュール管理が必須となります。

ドメインの契約更新・支払いに関する注意ポイント

・更新期限の通知設定を確認する (通知を受け取る方法はメール受信や管理ツールの活用など)

・ドメインの更新方法 (自動更新・手動更新)

・ドメイン費用の支払い情報を確認する (料金の確認・クレジットカードの有効期限など)

・ドメイン更新・管理の担当者を決めておく

企業によっては1社で複数のドメインを管理することもあります。ドメインの契約更新や支払いで間違いがないように管理表を作成して、更新の有効期限・入金締切日・契約先のドメイン業者・担当者などの項目をわかりやすくまとめておくと効果的です。

社内で情報を共有しておくことで、更新作業のし忘れによるドメイン失効や乗っ取りなどのリスクを未然に防ぐことができます。

サーバー関連の保守

自社サイトをインターネット上に公開するには、レンタルサーバーの契約が必須となります。Webサイトに掲載するコンテンツ記事や画像ファイル、プログラミングなどのデータを保管し、Webサイトを表示するための基盤となるのがサーバーです。

万が一、サーバーに障害が発生した場合や停止した場合、Webサイトは正常に表示されなくなります。そのようなリスクを回避するためにも、サーバー関連の保守はWebサイトの安定した長期的な運用において肝となる部分であると言えます。

サーバー保守における主な作業内容

・一時的な不具合や通信障害発生時の対応

・データベース容量やディスク容量の管理

・サーバー稼働状況やアクセス負荷の監視 (24時間体制)

・サーバーセキュリティ対策 (WAFの設定や不正アクセス防止対策など)

・セキュリティパッチやOS更新の適用

「セキュリティパッチ」とは

ソフトウェアやOS (Windowsなどのオペレーティングシステム) に発見されたセキュリティ上の欠陥 (脆弱性) を修正・改善するためのプログラム。

サーバー関連の管理

サーバー関連の管理では、ソフトウェア・ハードウェアの両面から安全性を確保しながら、Webサイトの安定した運用を維持します。

・定期的なログ監視

・バックアップ体制の点検

・DNSサーバーの管理

・FTP (FTPS) アカウントの管理

・リソース使用率の確認 (CPU・メモリ・ディスク・ネットワークなど)

「リソース使用率」とは

CPUの処理能力やメモリの作業領域、ディスク容量のデータ保存領域、ネットワーク帯域のうち、どの程度の割合で使われているかを数値で表したもの。

定期的にリソース使用率を把握しておくことで、Webサイト全体に負荷がかかって重くなる状態や、セキュリティリスクが高まるといったトラブルを回避できます。

特にアクセスが集中しやすいWebサイトでは、サーバーへの負荷を軽減するためにキャッシュ設定を行い、表示速度を改善するための手段としてCDN(コンテンツデリバリーネットワーク)の導入も効果的です。

一方、不正アクセスを防ぐための対策では、アクセス制限・侵入検知システムの導入・ファイアウォール設定などのセキュリティ対策を複数で組み合わせて行うことで、Webサイトの安全な運用を維持することができます。

サーバーの契約更新・支払い

ドメインと同様にサーバーにも契約の有効期限が定められており、契約期限や入金締切日までに更新手続きを済ませておく必要があります。契約期限や入金締切日を過ぎても更新手続きが完了しない場合は、サーバー自体が使えなくなるため、Webサイトが表示されなくなります。

WordPressなどのCMSを利用している場合は、特に注意が必要です。サーバースペースだけではなくデータベースも使えなくなるため、コンテンツやプログラミング、画像などのデータもすべて消失する恐れがあります。レンタルサーバーでメール機能を利用している場合、メールの送受信もできなくなります。顧客や取引先からのお問い合わせ対応にも影響しますので、十分にご注意下さい。

サーバーの契約更新・支払いに関する注意ポイント

・サーバーの契約プランの見直しと改善 (容量・通信速度・機能・コストなど)

・支払いのタイミングを把握する (月払い・半年払い・年払い・2年分の一括払いなど)

・支払い方法と支払い期限日を確認する (銀行振込・クレジットカード決済など)

・クレジットカードの有効期限を確認する (クレジットカード決済の場合)

・更新リマインダーの設定と確認 (メールなどで自動通知される仕組み)

サーバーの更新時期が近づいたら、必要に応じて料金プランの見直しや他社への乗り換えを検討しておくと、サーバー費用の負担を抑えることができます。

サーバーの運用・スペックの変更

自社サイトへのアクセスが集中すると、一時的にサーバーへの負荷がかかり、動作が重くなることがあります。アクセスの状況や機能追加などに応じてサーバーの性能を見直し、より高性能なサーバーに移行するのもおすすめです。

特に、動画や画像など容量の大きなコンテンツやデータファイルを取り扱うWebサイトの場合は、安定した運用を維持するために、ストレージ容量を拡張するなど、適切な対応が求められます。

・Webサイトの表示速度の測定・改善

・CPU・メモリ使用率の定期的な監視

必要に応じてクラウドサーバーへの移行を検討し、処理能力を強化するためにサーバーをスケールアップするなど、サーバーの運用体制やスペックの性能管理 (CPUコア数・メモリ容量・転送量・ディスク容量など)を適切に行うことが重要です。

ホームページ関連の管理

ホームページ関連の管理では適切な保守・運用を行い、Webデザインの見やすさや機能の使いやすさを重視します。企業概要やコンテンツなど信頼性の高い情報を発信して、最新の状態に保つことが求められます。

特に、WordPressやEC-CUBEなどのCMSでサイト構築している場合は、テーマやプラグインを定期的にアップデートして安全な状態を維持することが重要です。

ホームページ関連の管理では、サイト訪問者がストレスなく快適に使えるように、定期的な点検や修正をこまめに行うことで信頼性向上に直結します。

ホームページ関連の管理の重要ポイント

・CMS本体とプラグインの定期的なアップデート・動作検証

・リンク切れがないかチェック

・WebサイトのUI (ユーザーインターフェース = 使いやすさ) を改善

・古いWebサイトにはスマホ対応のレスポンシブWebデザインを導入する (モバイルフレンドリー対応でSEOにも有利)

・コンテンツの更新・修正 (最新情報を発信)

ホームページの保守

ホームページの保守とは、Webサイトを安定的に稼働させるための技術的なメンテナンスのことを指します。Webサイトを快適に閲覧するための対策もこれに含まれます。

・Webページの表示速度の改善

・画像最適化 (動画や画像データのファイル容量をできるだけ小さくする)

・html・css・JavaScript・PHPなどのプログラミング修正)

・不要なファイルやプラグインを削除

・定期的にデータのバックアップを行う

ホームページの運用

ホームページの運用とは、Webサイトを広告宣伝や販促ツールとして活用しながら、目的や目標の達成に向けて成果を出すための取り組みです。ブランディングやWebマーケティングなども、運用成果を出すための施策となります。

・Googleの検索エンジンで上位表示させるためのSEO対策

・Googleマップでの地域検索を有利にするためのMEO対策 (ローカルSEO)

・コンテンツの修正・更新・追加

・Web広告運用やSNSとの連携

・アクセス解析・効果検証・運用改善

・プレリリースやメルマガを配信 (新製品の発表や新しいサービスの提供など)

・AI検索を有利にするための最先端のWeb戦略としてLLMO対策 (大規模言語モデル最適化)・AIO対策 (AI最適化)

ホームページの保守は安全な運用を守るための取り組み、運用はWeb集客の強化や売上を増やすための「攻め」の戦略です。保守と運用の双方に注力することでWebサイトと企業の価値を高めることができます。

ホームページの契約更新・支払い

制作会社にホームページの運用・保守を委託している場合は、契約更新に関する管理も欠かせません。

契約内容を把握した上で定期的な見直しを行い、契約中の保守プランではどこまで対応してもらえるのか、業務範囲を明確化しておくことが大切です。

保守契約書・請求書などの重要書類やデジタルデータを適切に保管し、契約更新の内容や支払いスケジュールを常に確認できるように万全な体制を整えましょう。

万が一、更新料の支払いが遅れた場合、今後はサポートが受けられなくなる恐れがありますので、十分にご注意下さい。

SSL証明書の管理

Webサイトの保守では、SSL証明書の適切な管理が非常に重要となります。

SSL証明書の更新手続きを忘れて放置した場合、Webサイトにアクセスすると、Webブラウザが「安全ではない」と自動的に判断し、「このサイトは安全ではありません」と警告文が表示されます。

同時にサイト訪問者に不安や不信感を与え、離脱する原因となります。さらには、企業やブランドの信頼性低下を招く恐れもあります。Webサイトの安全性と信頼性を維持するためにも、SSL証明書の管理を適切に行い、必要な手続きを済ませておくことが大切です。

「SSL証明書」とは

Webサイトとユーザーの間でやりとりされる情報を暗号化して、データの改ざんや外部漏洩を防ぎ、安全を守るための仕組み。

SSL証明書の管理におけるチェックポイント

・SSL証明書の有効期限を確認

・CA (証明書発行機関・認証局) の信頼性をチェックする

・SSL証明書のタイプや種別を確認 (SSL証明書は信頼性の低い順にドメイン認証(DV)・実在証明(OV)・拡張認証(EV)の3種類)

SSL 証明書の保守

SSL証明書の保守では、ただ更新手続きを行うだけではなく、通信暗号化の処理が正常に機能しているかを定期的にチェックすることも重要です。

途中でドメインの変更やサーバー移転を行う場合、SSL証明書の再発行の手続きや設定更新が必要となる場合もありますので、正しい手順に沿って適切に対応しましょう。

また、レンタルサーバー会社 (ホスティング事業者) が発行するSSL証明書を利用中の場合は、更新や設定にともなう保守作業を事業者側が代行するため、保守にともなう負担や手間はほとんどかかりません。

一方、他社で取得したSSL証明書を利用する場合は、秘密鍵の管理や証明書のインストールなどの複雑な作業工程を挟むため、ある程度の専門知識が求められ、技術面でのサポートを要する場合があります。

SSL 証明書の契約更新・支払い

SSL証明書の契約期限が来るまでに、契約更新と支払いの手続きを済ませておかなければなりません。

期限切れになるとデータ通信が暗号化されなくなり、外部に情報が漏れる危険性が高まり、信頼性低下を招く原因となります。また、Webサイトがアクセス不可となり、検索順位にも大きく影響します。企業の信頼性低下に直結するため、契約更新と支払いの手続きは最優先して取り組むべき対策です。

・SSL証明書の契約期限や入金締切日を確認する(契約期限日と入金締切日が異なる場合があるため注意)

・支払い方法や請求先を確認する

・支払い忘れを防ぐために自動更新設定を利用する(ただし業者によっては手動更新が必要となる場合もある)

・クレジットカード決済の場合は念のためカードの有効期限を確認する (期限切れになると決済ができないなるため要注意)

その他の管理

Webサイトの保守にはサーバー・ドメイン・SSL証明書以外にも、外部システムとの連携やツールの接続管理など、専門知識を要する管理業務も含まれます。特にECサイトを運営する企業では顧客の個人情報・クレジットカード・注文履歴などの情報が取り扱われるため、専門知識と技術に加え、高度なセキュリティ対策が求められます。

ここでは、API接続とECサイトの保守について詳しく解説します。

API 接続など

API(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)とは

外部のWebサービスやITツールと接続し、データを連携させる仕組みのこと。

・決済システムとの連携

・MA・CRMなどのマーケティングツールとの連携

・Googleマップと外部データベースとの連携 (Fusion Tablesなど)

API接続を行った後は正常に機能しているかどうか、エラー発生の有無を確認し、定期的にAPIキーの更新手続きやアクセス権限の確認も欠かさず行いましょう。

ECサイトの保守

ECサイトには会員情報・決済・商品管理・注文情報など、重要な情報が多く取り扱われています。会員登録フォーム・お問い合わせフォーム・注文フォームなど、複数の機能が連携しているため、システム構成が複雑になりがちです。

ユーザーに安心して利用してもらうためにも、ECサイト運用の安全性を確保しながら、快適に見やすく使いやすい環境を整備することが重要です。

・ショッピングカート (お買い物かご) や決済システムの動作確認・調整・機能改善

・各ページの表示速度の計測と改善

・セキュリティ対策 (通信データの暗号化・不正アクセスやサイバー攻撃の防止対策など)

●「3Dセキュア2.0」 (EMV 3-Dセキュア = 本人認証サービス) の導入について

ECサイトを安全に利用するための取り組みとして、2025年以降はクレジットカード決済にともなうセキュリティの強化が、より重視されるようになりました。

クレジットカード決済の不正利用を防ぐためのセキュリティ対策として、VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club Internationalの大手国際ブランド5社では、「3Dセキュア2.0」 (EMV 3-Dセキュア = 本人認証サービス) を2025年3月末までに導入するように義務化しています。

「3Dセキュア2.0」とは、ユーザーがECサイトを利用する時の端末情報や購入履歴などの情報を基にリスクを自動的に判定し、必要となった場合のみ本人認証を求める仕組みです。この仕組みを新たに導入することで、なりすまし決済や不正アクセスなどのセキュリティリスクを未然に防ぐ効果が期待できます。

そのような背景から、ECサイトの保守では以下の内容について定期的に確認し、適切な対応が求められます。

| ・定期的にセキュリティ診断や脆弱性テストを実施しているか ・3Dセキュア2.0による本人認証サービスに対応した決済システムを導入しているか |

ECサイトの保守はシステムの動作確認や表示速度を最適化するだけにとどまらず、ユーザーが安心して継続的に利用できるように、信頼関係を支えるために避けては通れない重要な取り組みです。

Webサイト(ホームページ)保守の注意点・ポイント

Webサイト保守を依頼する際には、「どの範囲まで発注すべきなのか」「通信障害などの緊急時にもスピード重視で対応できるか」など、事前に確認すべき注意事項があります。

ここではWebサイトの保守契約で失敗しないために、最低限押さえておくべき注意ポイントをわかりやすく解説します。

範囲を決める

Webサイトの保守を外注する際には、運用目的に応じて保守の対応範囲をどこからどこまで依頼するのかを決めておくことが重要です。

特に会員制のWebサイトやECサイトを運営している場合は要注意です。ユーザーの個人情報が外部に漏れないように、SSL対応などの通信データの暗号化の仕組みを整え、セキュリティリスクを防ぐための対策が必須となります。

ただし、保守業務の対応範囲は制作会社ごとに異なり、セキュリティ対策に特化した会社もあれば、コンテンツ関連の保守やWeb集客に強い会社もあります。

Webサイト保守の業務範囲での具体例

| 安全な運用を維持するための技術面での保守 (セキュリティ対策) | ・SSL対応 (独自SSL・共有SSL・SSL証明書の発行) ・サーバー監視 ・脆弱性診断 ・WAF (ワフ) の導入 ・二要素認証 (二段階認証) の導入 ・データのバックアップ ・パスワードやIDの管理 ・復旧作業 など |

|---|---|

| コンテンツ関連の保守 | ・テキスト (文章・文字) の修正 ・画像やデータの差し替え ・Webページの追加や削除 ・サイトマップの整理 など |

| 運用成果を高めるための保守 (Webマーケティング関連) | ・アクセス解析・効果検証・改善施策 ・SEO対策 ・MEO対策 (ローカルSEO) ・LLMO・AIO (SEOの進化系で生成AI時代の検索最適化) ・Web広告運用 ・SNS運用 ・メルマガ配信 (会員など個人に最新情報や有益な情報を直接届けるマーケティング) ・プレリリース (一般社会やメディア向けの広報マーケティング) ・定期的な報告書作成 など |

Webサイト運用では「サイトが表示されない」「システムが使えなくなった」といったトラブルが発生することも稀ではありません。緊急トラブル発生時にどこまで対応できるのかを事前に確認し、保守作業の対応範囲を具体的にまとめておくことが重要です。

運用体制を決める

Webサイトの保守をスムーズにするには、社内外の運用体制を明確にしておくことも重要です。緊急の際に担当者の不在や、社内外での情報共有の漏れや遅れが生じた場合、トラブル発生時の対応にも支障をきたすことがあります。

そのようなリスクを回避するためにも、普段から担当者と情報を共有してコミュニケーションを密にとり、緊急時にも迅速に対応できる体制を整えておくべきです。

Webサイト保守の運用体制における重要ポイント

・社内のIT担当者や受付窓口を明確にする (ヘルプデスクの設置など)

・契約先の制作会社や保守会社の担当者名と連絡手段を共有する (メール・電話・チャットシステムなど)

・緊急発生時の連絡手段や対応ルールを定めておく

・保守作業の履歴や更新記録を定期的に共有し保管しておく

保守契約は長期的に継続するため、途中で担当者が変わることもあります。担当者が変わっても保守作業には支障が出ないように、管理マニュアルを作成・共有しておくことで、引き継ぎがスムーズになります。しっかりとした運用体制を整えておくことで、トラブル発生時の対応がスムーズになり、システムの不具合やセキュリティにともなうリスクを最小限に抑えることができます。

内容を保守契約書上に記載・確認しておく

Webサイトの保守を依頼する際に、口頭での取り決めだと対応範囲や依頼内容が曖昧になり、契約後にちょっとした認識間違いから大きなトラブルを引き起こす元となります。

制作会社に保守業務を依頼する際には、保守契約書の取り交わしを行うのが基本です。

保守契約書に記載すべき主な項目

・保守作業の対応範囲 (具体的な作業内容と対象外の項目)

・連絡方法・サポート体制 (電話・メール・チャットシステム・オンライン会議ツール など)

・対応可能な時間帯・対応スピード (【例】平日のみ対応・24時間対応 など)

・契約期間 (【例】2025年11月1日から2026年10月31日までの1年間 など)

・更新方法 (自動更新で継続契約・契約期間満了ごとに更新手続き・スポット契約 など)

・支払い方法 (自動引き落とし・銀行振込み・クレジットカード決済 など)

・契約解除の条件 (中途解約する場合はデータの引き渡しを含む)

セキュリティ対策を依頼する場合は個人情報や機密情報が取り扱われるため、守秘義務や情報管理体制に関する項目を保守契約書に明記します。

特に、会員制サイトやECサイトのように顧客情報の取り扱いがある場合に、万が一情報が外部に漏れた場合に備え、どこまでが制作会社側の責任範囲なのかを保守契約書に記載して明確化しておくことが重要です。

所有権や著作権の帰属先を明確化する

Webサイト制作と保守業務で意外と見落としがちなのが、所有権と著作権です。

Webサイト保守を依頼する際には、所有権と著作権を保守契約書に明記しておかないと、後になってトラブルに発展するケースも稀ではありません。

Webサイト制作における「所有権」とは

Webサイト自体やそれに関連するサービスを自由に使用し、管理する権利です。

納品されたデータやサーバー (Webサイトが公開されたインターネット上の場所)、ドメイン名などがこれに該当します。

Webサイト制作における「著作権」とは

Webサイトを制作した人に自動的に発生する創作物を保護する権利です。

Webサイト制作の場合は、画像やレイアウトなどのデザインデータ・プログラミング・コーディング・テキスト (文字・文章・キャッチコピーなど) に著作権が関係します。

所有権・著作権に関する注意ポイント

・制作物の著作権は誰に帰属するか

・保守契約の期間中にコンテンツの一部を修正・追加した場合、そのデータの所有権は発注者側・制作会社側のどちらにあるか

・納品後に他社へ移管して運用・保守を依頼する場合、データの利用制限や追加費用が発生しないか

・ドメインやサーバーの契約名義が発注者側・制作会社側のどちらなのかを把握し、将来的に他社へ乗り換える場合に備えておく (発注者が所有・管理するのが理想的)

保守契約書に上記の項目を明記して、発注者と制作会社で情報を共有することで、所有権や著作権にまつわるトラブルを回避することができます。

費用の払い方を取り決める

Webサイト保守費用の支払い方法やタイミングは、月払い・半年払い・年払い・その都度払いなど、契約形態によって異なります。保守契約書には支払い方法やタイミングを明記しておくことで、未払いのリスクや請求トラブルを防ぐことができます。

保守サポートの内容や対応範囲によっては、費用が高額になることもあります。「何にいくらかかっているのか」を把握するために、費用内訳の詳細をわかりやすく記載してもらいましょう。費用の内訳や勘定科目が明確でないと、コスト削減のための対策を立てるのも難しくなります。

保守契約の更新時には、作業内容とコストのバランスや費用対効果の見直しを行いましょう。必要な保守作業は継続的に依頼し、不要な保守サポートを外してもらうことで、コスト削減と保守プランの最適化を実現できます。

依頼先の技術力や知識を確認する

Webサイトの保守ではセキュリティ対策などの専門性や高い技術力が求められます。保守費用が安くても技術力が低い会社だと、不正アクセスやシステムトラブル発生時に適切な対応ができずに、Webサイトのトラブルを機に企業の信頼が損なわれるリスクもあります。

専門知識や技術力を見極めるために確認すべき注意ポイント

・Webサイトの保守でどの程度の実績があるか

・サポート体制 (24時間対応・夜間や土日対応 など)

・対応可能なCMS (WordPress・EC-CUBEなど)

・得意とするプログラミング言語 (JavaScript・PHPなど)

・担当者の保有資格や実務経験年数

・セキュリティ全般に関する専門知識と技術力

・プライバシーマーク認証取得の有無 (機密情報や個人情報を取り扱う場合は特に重要)

システム障害や不正アクセスなどのトラブル対応だけではなく、SEO対策などのWebマーケティングで運用改善の提案もできる業者を選んでおくと安心です。

Webサイトの不具合をただ直すだけではなく、運用成果を出すための最適な施策を提案してくれる業者であれば、安全な運営とビジネス成長をしっかりサポートしてくれます。

Webサイト(ホームページ)保守を制作会社に依頼するメリット

Webサイトの保守を自社で行おうとすると作業範囲が幅広く、手間や労力がかかるため、日常業務にも支障をきたす恐れがあります。さらに、専門的な知識と技術が求められるため、小さなミスがきっかけで取り返しのつかないトラブルに繋がるリスクもあります。

安全な運用を継続して企業価値を高めるためにも、Webサイトの保守作業に特化した制作会社に依頼するのがおすすめです。ここでは、Webサイト保守を制作会社に依頼するメリットを2つご紹介します。

専門性

Webサイト保守を制作会社に依頼するメリットとして、専門知識と技術力に加え、豊富な経験に基づいたクオリティの高い保守サービスが受けられることが挙げられます。

制作会社ではサーバー環境・Webサイトの構造やプログラミング、CMSの設定など、専門的な領域を熟知しています。Webサイト運用における現状の課題に沿って適切な対策を講じ、継続的にサポートしてもらえます。

・サーバーの設定

・不正アクセスやサイバー攻撃を防ぐためのセキュリティ対策の最適化

・システムの不具合の発見・調整・機能改善

・WordPressなどのCMSの不具合対応やアップデート

・Webページの表示速度やUI (ユーザーインターフェース = 使いやすさ) の改善

Webサイト保守を自社で行う場合、リソースや人手が不足していると適切な対応が難しくなります。日常業務に追われるのに精一杯で保守作業への取り組みには時間がかかり、迅速な対応がしづらいです。

一方、制作会社に一任することで、専門チームによる継続的なサポートが受けられるため、日常業務に集中できます。競合他社との差別化を図り、Web集客を有利にするためのマーケティング戦略や、安全に運用するためのセキュリティ対策まで、幅広くフォローしてもらえるのも大きなメリットです。

業務効率化

Webサイトの保守管理を自社で行う場合、慣れない作業に時間と労力を費やし、ストレスになることもあります。

保守を制作会社に依頼することでセキュリティ対策からメンテナンスまですべて一任できて、トラブル発生時の復旧作業も迅速・丁寧に対応してもらえます。また、外部に委託することで人的なコストや社員のストレスが軽減され、本来のモチベーションを発揮できるようになり、社内の業務効率化にも直結します。

Webサイト(ホームページ)保守に関するQ&A

ここでは、Webサイト保守に関して、よくある質問をQ&A形式でまとめ、わかりやすく解説します。Webサイトの保守契約を検討中の方や、すでに保守プランのサービスを利用している方もぜひ参考にしてみて下さい。

- Webサイトの保守管理は自社でできないの?

-

Webサイトの保守管理は、自社でも十分可能です。

ただし、保守管理の対応範囲は幅広く、専門的な知識と技術を要する作業もあります。

自社で内製化できる作業と自社では対応が難しい専門的な作業について、以下のように整理しました。自社でできる保守管理 (内製化しやすい作業) ・テキスト (文字・文章) や画像の一部差し替え

・記事コンテンツの修正・追加・更新 (ブログ記事の投稿など)

・新着情報の投稿・更新 (新製品やイベント情報・キャンペーン告知・年末年始の休業など)

・お問い合わせ対応 (受信メールの確認・返信)

・独自ドメインやレンタルサーバーの契約更新・支払い

・社内でルールを決めて共有する作業マニュアルの整備自社での対応が難しい専門的な保守管理 ・WordPressやEC-CUBEなどのCMSでサイト構築した場合、定期的なアップデートにともなう不具合の調整作業

・不正アクセスやサーバー攻撃などのセキュリティリスクを防ぐための対策

・サーバーの安定的な稼働を維持するための運用監視

・データのバックアップ

・JavaScriptやPHPなどのプログラミングの修正作業

・Webサイトの表示速度改善

・UI最適化

・SEO対策やアクセス解析などのWebマーケティングにともなう保守管理

・ECサイト運営における決済・セキュリテティ運用 (クレジットカード決済の安全を維持するための3Dセキュア対応など)簡易的な更新作業や広告宣伝業務に関しては、自社ではある程度は対応できます。しかし、Webサイトの安全な運用を維持するためのセキュリティ対策やデータ管理、サーバー管理に関しては、専門知識と技術の高いプロにおまかせすると安心です。

- Webサイトの保守と運用の違いは何ですか?

-

保守はWebサイトの安全を守るために行う作業、運用は自社サイトを通じて集客力強化や売上増加に繋げることを目的とし、積極的な「攻め」の対策です。

保守と運用を合わせて行うことで、Webサイトの安全な運用を維持しながら販促効果が期待できます。 - 保守契約のデメリットは?

-

・Webサイト制作とは別に保守契約の費用がかかる (1ヶ月あたり数千円から数万円程度)

・Webサイトの運用期間中は長期契約が必要

・依頼先の業者が事業撤退や倒産した場合に保守業務の引き継ぎが難しい - 保守を怠るとどうなる?

-

Webサイトの保守を怠った場合、発生するリスクがある重大な事態やトラブル例

・検索エンジンの検索上位に表示されなくなる

・企業のブランディングに悪影響を及ぼす

・セキュリティ障害のリスクが高まるGoogleの検索エンジンでは、「安全性が高く、ユーザーが快適に閲覧できるWebサイト」を高く評価しています。とくにWordPressやEC-CUBEなどのCMSで運用する場合、定期的なアップデートを怠ると、安全な運用を維持することが難しくなります。

セキュリティの脆弱性やリンク切れ、ページ表示が遅いといった問題をそのままにしておくと、ユーザーにストレスを与えるため、離脱率が高くなります。結果的にSEO評価にも悪影響を及ぼし、検索順位が下がるだけではなく、信頼を失ってしまいます。また、Webサイトに古い情報が残ったままの状態や、Webサイトへのアクセスでエラー画面が表示された場合は、「サイト管理が行き届いていない」と見なされることがあります。

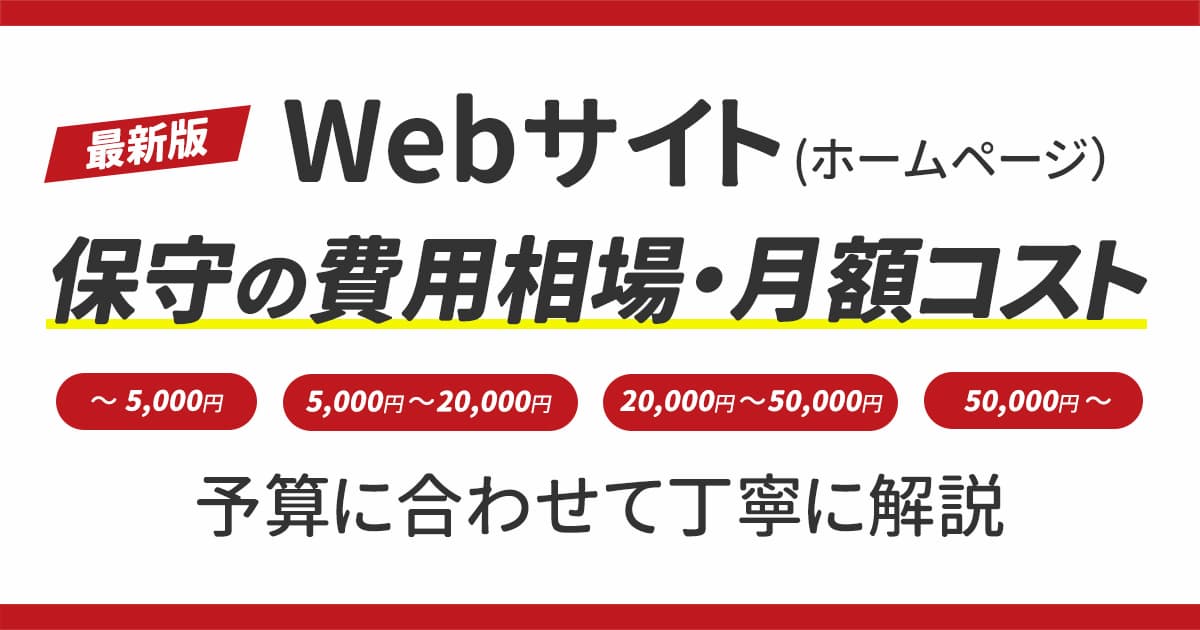

さらに、レンタルサーバーや独自ドメインの更新を怠った場合、Webサイトが正常に表示されず、ドメインを失うこともあります。これらの手抜きが原因で、ユーザーが離脱するだけにとどまらず、さらにはブランドイメージの低下を招く恐れがあります。 - 費用の相場はいくらですか?

-

Webサイト保守の費用は、サイトの運営規模 (ページ数やコンテンツ量など)・対応範囲・サポート内容の難易度によっても大きく異なります。

制作会社への依頼を検討中の方は複数社で相見積もりを取っておくことをおすすめします。・小規模(5 ~ 10ページ程度) 5,000円 ~ 15,000円程度

・中規模(10ページ超の企業のコーポレートサイト・サービスサイトなど) 20,000円 ~ 50,000円程度

・大規模(ECサイトなど) 50,000円 ~ 100,000円程度費用の詳細は以下の別記事でさらにわかりやすく紹介していますので、参考にしてみて下さい。

株式会社アップグレード Webサイト(ホームページ)保守管理の費用相場・月額を解説【2025年最新版】 | 株式会社アップグレード この記事では、月々のホームページの管理を外注しようと検討している方へ、Webサイトの管理・保守の費用相場や、管理を制作会社に依頼する際の注意ポイントをわかりやすく…

Webサイト(ホームページ)保守管理の費用相場・月額を解説【2025年最新版】 | 株式会社アップグレード この記事では、月々のホームページの管理を外注しようと検討している方へ、Webサイトの管理・保守の費用相場や、管理を制作会社に依頼する際の注意ポイントをわかりやすく… - 会社を途中で変更することはできますか?

-

はい。Webサイト保守契約の途中で、別の会社に変更することも可能です。

ただし、途中で変更する場合は以下の情報を管理した上で、新しい依頼先との情報共有が必要となります。

・CMSの管理者アカウント (WordPress・EC-CUBEなど)

・独自ドメインやレンタルサーバーの契約情報

・バックアップデータ一式

・サーバーのログイン情報 (FTP / SSH / コントロールパネルなど)現在契約中の保守会社がこれらの情報を管理している場合は、解約の際にデータをどのように引き渡してもらえるのか、保守契約書にその取り決めが明記されているかを事前に確認しましょう。

また、途中で契約先を変更する場合は、料金の支払いにも注意が必要です。たとえば、1年契約ですでに1年分を支払った後に中途解約した場合、差額を返金してもらえるのかどうか確認しておくことも大切です。 - Webサイトの保守は毎月必要?その都度依頼するスポット対応だけではダメ?

-

一部の業者では、その都度必要な時だけ依頼するスポット対応も可能です。

スポット契約は、長期的な契約と比較すると、保守費用を安く抑えられるのが大きなメリットです。

ただし、あくまで緊急時のトラブル対応が中心となるため、問題が発生してからの対処療法的な対応となります。

そのため、スポット対応の場合は不正アクセスなどのセキュリティリスクを未然に防ぐ対策や、WordPressなどCMSのアップデートにともなう不具合の予防には対応できない場合があります。

安定した運用を継続していくのであれば、6ヶ月~1年といった中長期的な保守契約がおすすめです。

何かトラブルが発生してからその都度依頼するよりも、長期契約で定期的に保守作業を依頼することでセキュリティリスクを未然に防止できる上に、結果的にムダな出費を抑えることができます。 - WordPress以外のWebサイトでも保守は必要ですか?

-

はい。WordPress以外のWebサイトでも保守を行うことは必要不可欠となります。

HTML・CSSで構築された静的なWebサイトの場合、外部からの攻撃を防ぐための対策やサーバーの老朽化にともなう対応も求められます。そのための具体的な対策として、以下のようなものがあります。

【SSL化対応】

URLが「https://」で始まる暗号化対応で、Webサイトの内容の改ざんや盗難を防ぐ

【SFTP/FTPSでデータをアップロード】

従来のFTPからSFTP/FTPSによるアップロードで、データ通信の暗号化処理を行う

【アクセスログを定期的に把握する】

不正アクセスや改ざんなどのトラブルの履歴を早期発見することで早期改善に繋げる

【WAF (Web Application Firewall) の導入】

安全に運用するためのセキュリティ対策としてWAF (ワフ) を導入し、サイバー攻撃などのリスクを回避する

(WAFが標準搭載されたレンタルサーバーや保守プランを契約しておくと安心)

【サーバー環境の見直し・契約先の乗り換え】

サーバー環境を定期的に見直し、セキュリティ対策が万全な新しいサーバーやクラウドサーバーに契約先を乗り換える

【不要なデータファイルを削除・整理・更新】

定期的にコンテンツの見直しや整理を行い、不要なデータファイルを削除して適宜修正・更新する

【データのバックアップを取る】

通信障害やデータ消失を防ぐためにデータのバックアップを取り適切に管理するこの中には専門知識や技術を要する作業も多く含まれるため、自社での対応が難しい部分は保守専門の会社に依頼するのがおすすめです。

- Webサイト保守とメンテナンスの違いは?

-

保守とメンテナンスは、対応範囲や目的が少し異なる部分があります。

保守とメンテナンスの違いを比較し、わかりやすく一覧表にまとめました。スクロールできます項目 保守 メンテナンス 特徴・定義・主な目的 ・Webサイトを安全に維持し安定的に稼働させるための管理業務全般 (予防・管理) ・Webサイトの不具合の修正や機能改善

・必要に応じて修理・調整・最適化

・症状に応じて適切な処置を行う具体的な作業内容 ・セキュリティ対策

(脆弱性診断・通信障害対応など)

・レンタルサーバー・独自ドメイン・SSL証明書の管理

・CMSのアップデート (WordPress本体やプラグインなど)

・コンテンツ更新作業

・データのバックアップ

・システムの動作やWebページの表示速度のチェック・表示崩れの修正

・デザインやレイアウトの調整

・Webページ速度の改善

・UI改善

(ボタンやリンクの配置の見直し・サイトマップなどのメニュー構成の整理・スマホ表示の最適化など、使いやすいサイトに改善する)

・システムの調整・改善

(お問い合わせフォームや無料資料請求などのシステムを使いやすく改善する)行うタイミング 長期間で継続する 定期的または必要な時 - 契約書に含まれる主な内容は?

-

Webサイトの保守を制作会社に依頼する場合、保守契約書に含まれる内容

・Webサイト保守の対応範囲と作業内容

・契約期間

・更新方法と支払いのタイミング

・保守プランの詳細と料金体系

・緊急時の対応やサポート体制

・契約解除・所有権・著作権・損害賠償に関する内容

・個人情報や守秘義務の取り扱いに関する基本方針

Webサイト(ホームページ)保守管理のご相談なら株式会社アップグレードへ

この記事では、Webサイト (ホームページ) 保守の必要性・制作会社に依頼するメリットや注意ポイントを解説しました。

Webサイトの保守は、ただ安全な運用を維持するだけではなく、企業の信頼性やブランド価値を高めるためにも重要な業務です。しかし、保守作業を自社で行うには対応範囲が幅広く、高度な専門知識と技術力が求められます。多忙な日常業務の合間を縫って保守作業に集中するのは難しく、リソースや人材不足の問題を抱えている企業や事業経営の方も多いのではないでしょうか。

Webサイトの保守作業の委託を検討している場合は、東京都の株式会社アップグレードへどうぞお気軽にご相談下さい。アップグレードでは保守業務を通じてWebサイトの安全・安定を支え、ビジネス成長を全力支援します。

弊社で行っている保守業務の対応領域やサポート内容

保守契約の特徴とメリット

・主な保守作業はドメイン・サーバー・SSLの管理・各種ツールのバージョンアップ・データのバックアップ (保守契約の内容によって異なる場合があります)

・Webページの更新からシステム関連の保守・サーバー保守まですべて自社で完結します。【スムーズな運用を実現】

・サーバーの安全管理を徹底し、Webサイトの安心・快適な運用をサポートします。

・ネットに関する不明点やトラブルをお気軽にご相談できる安心のサポート体制を提供します。

・納品データは弊社で安全に保管し、万が一トラブルが発生した場合でも、前回納品した時の状態まで復元可能です。

※保守契約を締結されていないお客様につきましては、基本的にスポット対応は行っておりません。あらかじめご了承下さい。

緊急対応について

・緊急を要する不具合やトラブル発生時にも迅速に対応いたします。

・緊急時には原則として見積もり不要で迅速に対応いたします。

※ただし、保守契約がない場合はお見積もり・ご発注後の対応となるため、着手開始までにお時間をいただく場合がありますのでご了承下さい。

※ご対応は弊社の営業時間内での実施となります

過去事例【1】サーバーがハッキング (悪意のある不正アクセス) され、アダルトサイトの内容に書き換えられていた

過去事例【2】Webサイトが突然表示されなくなり、閲覧できなくなった

アップグレードではこのようなトラブルを防ぐために、保守・点検・データのバックアップ・セキュリティ対策を徹底しています。トラブルが発生した際にも専門チームが迅速に対応し、Webサイトの安全な運営をサポートします。

保守契約の内容・料金体系

保守費用は月額13,200円 (税込) ~

※弊社にてWebサイト制作をご依頼いただいた場合、初期費用は無料です。

※費用の詳細につきましては、お問い合わせ時にあらためてご案内いたします。

アップグレードではWebサイトの運営規模・目的・ニーズに応じて、最適な保守プランを提案いたします。ご相談はメールフォームにて24時間受付しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

\ 補助金・助成金を活用したご提案が可能! /